« fragments des Prélèvements »

Musée paul valéry, 2022

composition, volumes en plâtres, photos, dessins, peinture acrylique sur papiers 350 gr, 2021

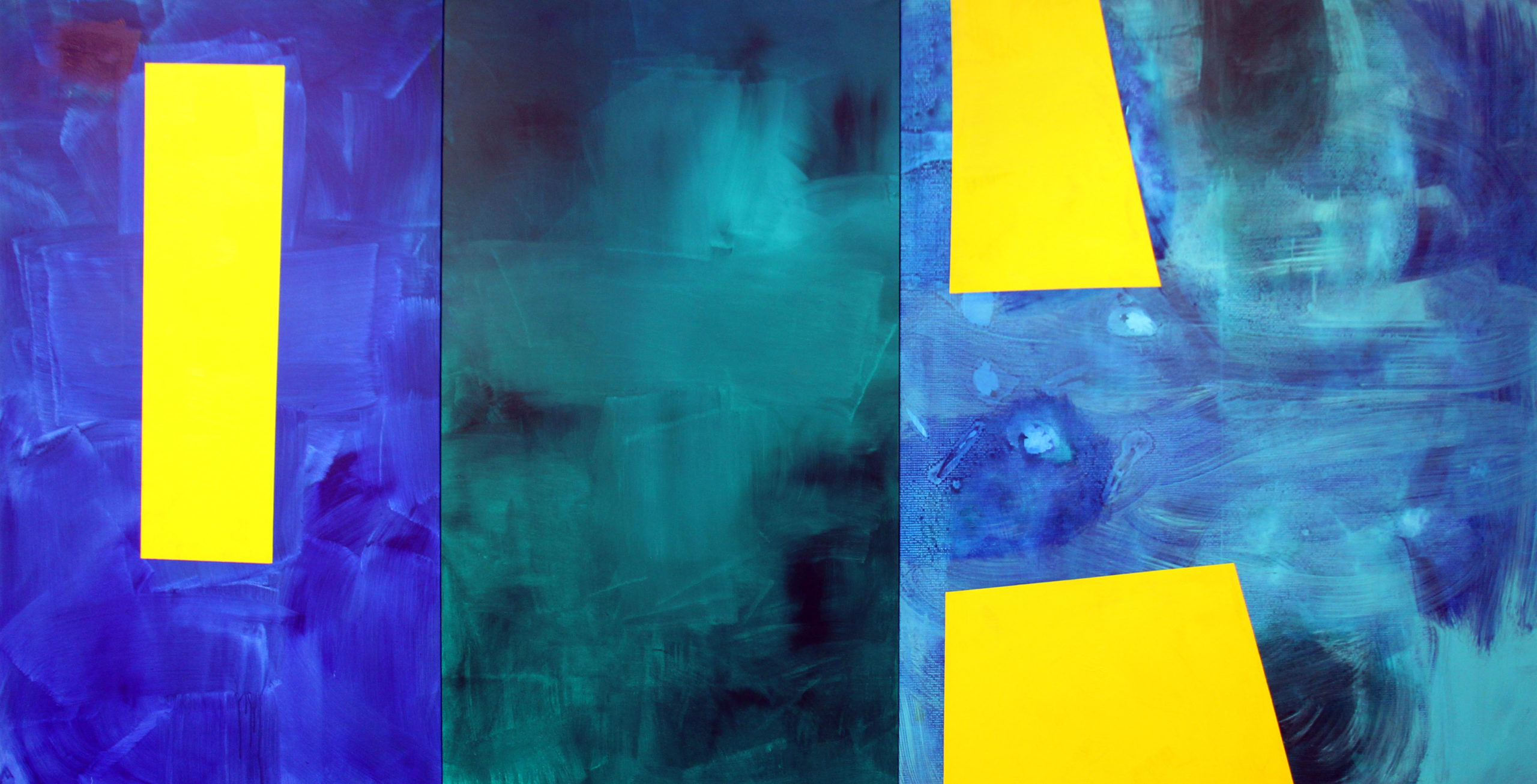

Prélèvement d’empreintes autour de la villa de Rome, Villa Médicis, Technique mixte sur toile de lin, 200 cm x 150 cm, 2020.

« fragments des Prélèvements »

Nissrine Seffar

D’un avant, quelque chose d’autre

Il ne faut pas dire que le passé éclaire le présent ou le présent éclaire le passé. Une image, au contraire, est ce en quoi l’Autrefois rencontre le Maintenant dans un éclair pour former une constellation. En d’autres termes : l’image est la dialectique à l’arrêt.[1]

L’adéquation entre le mot et la chose est bien souvent illusoire. Ce que permettent le langage formel et les enjeux esthétiques, ce sont d’autres voies de représentation qui permettent de dire autrement la pudeur, l’interdit, le tabou et peut-être d’agir sur ce qui constitue le lien politique au sens où l’a décrit Hannah Arendt, « l’espace-qui-est-entre-les-hommes »[2].

Pour tout artiste, le processus artistique est déjà en quelque sorte sa signature, autrement dit ce qui désigne le sens de son travail.

D’une trace, une empreinte.

Les variations picturales – de grands formats, plus rarement des petits – de Nissrine Seffar recueillent les traces de l’histoire, souvent des conflits, dans des lieux dont elle explore les dimensions historiques, mentales et imaginaires. Le déplacement est au cœur de sa pratique, qu’il soit géographique, plastique ou conceptuel. Penser la limite, jouer des discontinuités spatiales, réécrire la topographie et transformer l’empreinte en indice plastique. Lors de ses déplacements, l’artiste pose sa toile et prélève des sols de pays méditerranéens, les stigmates que laissent les hommes : aspérités, protubérances, motifs aléatoires inscrits dans cette terre de bitume et de poussière sur lesquels et avec lesquels la peinture advient. Toutes les œuvres de l’artiste contiennent ce quelque chose d’autre, à la fois d’ailleurs et d’ici, d’avant et de maintenant.

Alors, un en-deçà et un au-delà de l’image.

Le prélèvement est un transfert. Il conserve dans ce que dessine le fragment, l’identité d’un territoire et les raisons d’un choix propre à l’artiste. Il est aussi l’élément textuel premier du titre de chacune des peintures suivi de la mention du lieu[1]. Les prélèvements restituent, au seuil du visible, des histoires, celles que nous préférons parfois oublier.

Une mémoire, pourtant.

Guernica Huella[2] est une oeuvre picturale dont les dimensions reprennent précisément celles de l’oeuvre de Picasso. Guernica Huella a entièrement été réalisée à Guernica même, pour les prélèvements de sols bien sûr, mais aussi pour toute la recherche qui accompagne et qui constitue l’oeuvre[3]. L’œuvre de Picasso est devenue le symbole des cruautés guerrières par son importance historique et symbolique, mais aussi en raison de sa rapide intégration à l’histoire de l’art par le biais du tableau peint par le peintre espagnol, devenu l’image même de l’événement et ce, malgré le vide laissé par l’absence d’images mécaniques. Guernica s’est alors imposée comme l’un des hauts lieux de la mémoire de la guerre. Guernica Huella ouvre une série picturale sur les lieux de bombardements. Cela a commencé en 1937 quand Guernica et les villes chinoises de Chongqing et Shanghaï furent écrasées par les bombes, puis, quand coup sur coup, deux bombes atomiques détruisirent Hiroshima et Nagasaki en 1945. Que reste-t-il de cette montée en puissance de la terreur ? La peinture de Nissrine nous invite aux déplacements, qu’ils soient géographiques, temporels, ou conceptuels. Le format lui-même, nous conduit à franchir le seuil et à pénétrer au coeur de sa matière ; la vie des formes nous entraînent d’une trace à l’autre ; un voyage, initiatique peut-être, qui place le corps dans l’ordre des mondes et la conscience face à l’impossibilité de réparer le passé. Il y a pourtant un sentiment de plénitude, de bonheur même qui vibre dans la touche, comme pour appeler l’espoir au coeur de la destruction. Un autre point de vue, donc.

L’empreinte n’est-elle qu’un simple prélèvement ? Si proche de l’objet et si loin du fait. Paradoxe temporel dans lequel le passé y travaille le présent. Survivance de l’absence.

Avec la matrice.

Nissrine Seffar enquête, recense et questionne le vécu, l’exil, l’errance, les cicatrices. Elle rencontre plus que des lieux, des situations et des objets qui la conduisent à une réflexion de notre rapport au monde et à ses représentations. La plasticité qu’elle met en œuvre n’est pas une illustration – comment représenter l’irreprésentable, c’est-à-dire, la perte, la peur ou l’inconnaissable, autrement dit, la mort – mais sans doute amène-t-elle une nouvelle forme narrative. Les lieux, autrement dit, les référents indiciels, ne partagent qu’une relative proximité géographique. L’histoire à laquelle ils se réfèrent est issue de contextes distincts, parfois même d’époques distantes. Et pourtant, chacun des Prélèvements contribue à la conception de leur proximité. La narration se lit d’une œuvre, l’autre ; l’ici où la tragédie se révèle.

Oradour-sur Glane. Le 10 juin 1944, la 2ème division Waffen SS « Das Reich » pénètre dans le petit village situé près de Limoges. Les femmes et les enfants sont placés dans l’église et sont massacrés à l’aide d’explosifs ; les hommes sont répartis dans différents lieux clos. Tous sont exécutés simultanément. 643 femmes, femmes et enfant périssent ce jour-là, dans un village réduit en cendres, victimes du nazisme. Nissrine a consacré plusieurs peintures à ce drame. Choisissant de grands formats, l’artiste fait ressurgir à la surface, la peur, les cris puis le silence matérialisés par des formes vibrantes et spectrales. L’image de la croix, symbole de l’ultime supplique des mères, émerge du fond sombre empli de la poussière des décombres. Ailleurs, l’usage du grillage trame la peinture, enferme et dématérialise le vivant, tandis que de grands parallélépipèdes jaunes invoquent le lieu par le plan, souvenir d’une élévation dans laquelle grandissaient des enfants.

Dans chacune de ses peintures, Nissrine intègre ou libère la forme – qu’elle soit d’essence géométrique ou informelle, que son état joue de l’épaisseur ou de la liquidité – sur le « fond préparé » à l’aide souvent de la ligne. Une biffure, une séparation, un contour, une séparabilité. Elle l’affranchit du sujet au profit d’une intériorité qui remémore autant qu’elle questionne. La couleur peut alors contaminer l’espace sans qu’il n’y ait comme une évidence, ni commencement, ni fin.

Tel un palimpseste, les apparitions plastiques se recouvrent sur la toile. Une trame, un motif en chevrons, une dentelle presque, tout ou partie recouverts de jus translucides. Déjà la couleur. La ligne cadre un fragment, scinde l’espace, divise la surface. Puis, un geste ample dépose la matière pigmentaire, vive, acidulée, sombre et transparente. L’informe a lieu, s’épandant. Encore, un plan, noir, agit comme un repoussoir.

Construction. [4]

D’un territoire.

Le prélèvement est réalisé en des lieux dont le nom évoque non seulement des évènements passés, mais atteste aussi du moment où Nissrine choisit le fragment de sol, autrement dit cette partie relative au tout, la forme d’un récit de voyage qu’elle ponctue de ses gestes et objets récoltés.

Une mémoire.

Il n’est pas d’histoire où n’affleurent dans sa narration d’autres histoires, un récit dans le récit, une « narration emboîtée » selon les termes de Roland Bourneuf[5]. Parmi les œuvres de Nissrine, plusieurs sont composées à partir du retrait de documents de leur contexte (livres d’histoire, photographies, cartes postales anciennes, journaux, sacs de courses) devenant signifiants par leur mise en commun ou leur répétition, le sens naissant des interprétations qui en découlent.

La nature de ces objets est dès lors modifiée. Ils perdent leur fonction d’usage initial pour devenir l’illustration du souvenir. Ils gagnent un nouveau statut proche de l’archive : documenter, remémorer, représenter, interroger. Ces objets et documents, qu’ils soient transférés sur peau, plâtrés, combinés au dessin ou rehaussés, offrent ainsi la possibilité de créer une mémoire. L’événement vécu qu’ils évoquent est fini alors que la remémoration est infinie. Elle l’est d’autant plus qu’elle relève d’un processus à la fois plastique et relationnel et qu’elle n’a rien à voir ni avec la fixité, ni avec la vérité. Les photographies d’immeubles détruits, le concept de ruine qu’elles véhiculent, nous ramène à la vulnérabilité du monde. Figure du fragment, allégorie du temps, la ruine mêle savoir et imaginaire. En travaillant selon un principe de sédimentation (les photographies transférées sur une peau ou sur plâtre par exemple), elle nous conduit à regarder au-delà des choses, le visible n’étant que le support de l’invisible. Pouvons-nous survivre à nos ruines ? Michel Makarius a posé cette autre question : comment perpétuer le souvenir du désastre ? Et d’écrire : « Comme un miroir, les ruines renvoient l’image de ceux qui les regardent : entre le souvenir de ce qui fut et l’espoir de ce qui sera, l’homme y contemple l’image familière du temps, son double ».[6]

Les ruines des civilisations passées continuent de nous instruire et de nous fasciner. Qu’en est-il de celles que laissent notre monde ? Nissrine photographie et dessine des baraquements dont il ne reste souvent que l’ossature de métal, un mur éventré et criblé que la lumière d’un soleil couchant magnifie pourtant en animant sa surface d’une picturalité sensible[7]. Comme un décor. Les séries Rivesaltes[8] et La vie d’un camp[9] – des impressions rehaussées sur plâtre – recréent des paysages lumineux, derrière ou sur lesquels, tel un monde intérieur, la ruine affleure. Le plâtre, empreinte du moule en bois ponctué de points qu’a fabriqué l’artiste, unifierait l’espace de sa pellicule répatrice si ce n’était la présence de ces petits cratères qui donnent à ces deux séries la dimension quasi sonore d’impacts. D’un paradoxe. Douceur et sensualité du toucher, luminosité blanche et chaleureuse, ce sont pourtant des drames que fige la noble matière.

Nos histoires.

Toute mémoire a besoin non seulement du présent pour exister, mais aussi de l’émotion sans laquelle ce nouveau moment ne serait pas. Une relation

avant/maintenant dont la dialectique permet, autant qu’elle la construit, une narration, et dans l’inter-relation des œuvres de Nissrine, une méta-narration dans laquelle la récurrence (photographies d’immeubles détruits, par exemple), le rythme (celui donné par le dessin, notamment), l’accident ou l’aléatoire (l’usage du plâtre) et les passages d’une pièce à l’autre, agissent comme autant de déclencheurs de la mémoire. Dégrader, brouiller, sauver, réparer. Les interventions plastiques, qu’il s’agisse des gestes et des choix de l’artiste, figent ces traces, ces rebuts parfois (sacs plastiques) dans l’espace (au sol, au mur ou suspendu) un peu comme des points. Un autre déplacement, celui cette fois-ci du spectateur, vient les relier créant ainsi un ensemble ni clôt, ni tourné vers le passé, nous orientant davantage sur la conception d’une image-devenir. Nous y reconnaissons le passé, quelque chose d’inachevé.

Toujours ouvert.

Sylvie Lagnier,

Docteure en histoire de l’art,

Novembre 2021

[1] Benjamin Walter, Paris, capitale du XIXème siècle – Le livre des Passages, Édition du Cerf, 2006, p.479. (œuvre inachevée, écrite dans les années 1930, publiée de façon posthume en 1982).

[1] Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ?, trad. de l’all. par S. Courtine-Denamy, Paris, Le Seuil, 1995 (coll. « L’ordre philosophique »), p. 33.

[1] Par exemple : Camp Joffre, Rivesaltes, France. Guernica, Espagne. Figuig, Maroc. Locaux de la Pide (Police Internationale et de Défense de L’état) pendant la dictature de Salazar, Rue Antonio Maria Cardoso, Lisbonne, Portugal. Oradour sur Glane, France.

[1] Guernica Huella, 2017. Prélèvemens d’empreintes à Guernica, techniques mixtes sur toile de lin. 777×349 cm.

[1] Recherche documentaire, travail photographique, dessins, moulages, entretiens, etc.

[1] Voir par exemple : Prélèvement, Camp Joffre, Rivesaltes, L’Exodus, Môle de Sète, France, Technique mixte sur toile de lin, 160×200 cm, 2016. Prélèvement, Figuig, Maroc, techniques mixtes sur toile de lin, 198×164 cm, 2017.

[1] Roland Bourneuf, Real Quellet, L’Univers du roman, Paris, Presses universitaires de France, 1972, p.71.

[1] Michel Makarius, Ruines. Représentations dans l’art de la Renaissance à nos jours, Flammarion, 2004 et Champs, 2011.

[1] Les impacts du temps, 2019. Trois photographies contrecollées du dibond 2mm. 100×68,4 cm chacune.

[1] Rivesaltes, 2019. 80 impressions rehaussées, dessins, pigment et peinture acrylique sur plâtre, 14×2 x4,5cm chacune.

[1] La vie d’un camp Rivesaltes, 2019. Dix impressions rehaussées et dessins sur plâtre. 3x21x4,5 cm chacune.